去年10月,梅格·布莱顿(Meg Brydon)看到了大流行给她学校的孩子们带来的可怕后果。布莱顿是澳大利亚墨尔本郊区阿什伍德高中的一名教师,这座城市在COVID-19封锁中花费的时间比世界上任何其他城市都多。这所学校已经断断续续地关闭了大约7个月。

在大流行之前,12岁时加入阿什伍德的儿童中,约有10%低于预期的国家标准。但在最新的一组学生中,布莱登发现有惊人的30%的学生落后了。损害甚至更深。封锁后,很多孩子都有行为或心理问题,有些人甚至变得暴力,学校聘请了一名全职心理学家来帮助他们。“推荐给她的人数是天文数字,”布莱顿说。

类似的情况在世界各地的教室里都有发生。到今年二月,由于COVID-19,全球的学校都关闭了平均4.5个月,影响了大约16亿学生,造成了联合国所说的历史上最大的教育中断。根据联合国教科文组织的数据,即使大流行已过去两年,仍有48个国家尚未完全重新开放学校。

这些关闭的后果是可悲但可预见的。在富裕国家,弱势儿童的落后程度最高。贫困国家的儿童受到的打击最为严重,数百万人将永远无法重返校园。联合国教科文组织估计,当今这一代学生可能会因为错过学习和技能而损失17万亿美元的终身收入。“我们实际上是在谈论一代人的损失,”教科文组织驻曼谷包容性素质教育科负责人玛格丽特·萨克斯-伊斯雷尔说。

现在,政府和学校需要知道帮助孩子们迎头赶上的最佳方法,而研究可以为他们指明道路。在过去20-30年里,教育、经济学和国际发展领域的研究人员已经建立了大量的证据,包括大量随机对照试验,显示了有效提高入学率和学习的策略。例如,他们揭示,辅导是帮助孩子弥补损失的最具成本效益的方法之一。一些国家在应对2019冠状病毒病时借鉴了这一证据,将重点放在教育研究表明有效的辅导和其他规划上。

COVID一代:大流行是如何影响孩子的大脑的?

但专家们指出了一些担忧。大流行期间学习损失的真实程度尚不清楚;教育研究很少提供关于该做什么的简单答案;各国可能不会利用这个机会进行急需的系统性改革。墨尔本大学的教育研究员约翰·哈蒂说:“每当世界上发生灾难时,我们就会迅速回到过去的正常状态。”“新冠疫情最大的嘲弄就是我们什么都没学到。”

更重要的是,未来的任务是巨大的。研究人员和教育专家担心,考虑到需要帮助的学生数量,投入的资金少得可笑。联合国儿童基金会(UNICEF)驻纽约的教育专家肯尼思•拉塞尔(Kenneth Russell)表示:“这是对全球社会的真正考验。”“我认为反应的规模与需求的规模不匹配。”

研究人员说,即便如此,这场大流行最终可能会推动教育领域的一些变革性变革,这些变革既能改善实践,又能惠及更多学生。英国埃克塞特大学(University of Exeter)研究社会流动性的李·埃利奥特·梅杰(Lee Elliot Major)说:“我确实认为,它把我们对教育做出的许多假设都抛到了空中。”

很难

在教育中使用研究的概念是一个长期而艰难的推销。位于巴黎的经济合作与发展组织(OECD)教育与技能理事会的负责人Andreas Schleicher说:“最根本的问题是,许多从业者不相信它会成为一门科学。”老师们不需要浏览学术期刊,教育政策往往是由官僚主义的意识形态而不是通过研究来确定的。“他们中的许多人用证据来证实他们想做的事情,”施莱谢尔说。

几十年来,一些研究人员和教育工作者一直在试图改变这种观点。他们希望教育的运作更像医学,一种药物在使用前通常必须在随机对照试验中被证明有效。循证教育的倡导者认为,教学方法也应该通过研究来证明是有效的,而不是因为传统、观点或最新的时尚而被使用。但他们承认,测试一种方法是否能改善教育结果,往往比测试一种药物是否能改善健康更复杂。

2020年8月,东京一名学生通过透明屏障接受一对一辅导。图源:Toru Hanai/Bloomberg/Getty

2010年底,英国政府投资1.25亿英镑(1.56亿美元)来提高学校的教育水平,使循证教育得到了最大的发展。这就产生了教育捐赠基金会(EEF),这是一个在伦敦的非营利组织,从此成为教育研究的领导者。它资助了至少160个教育方面的随机对照试验,可能比世界上任何其他组织都多。大约有一半的英国学校参加了这些测试。伦敦卫生与热带医学学院研究证据和政策的Annette Boaz说,对EEF的投资“在世界各地产生了连锁反应”。

其他教育研究数据库也蓬勃发展。Hattie领导了一个早期的开创性项目,综合来自全球各地的影响学习的证据1.此外,位于华盛顿特区的美国教育部教育科学研究所维护着“What Works Clearinghouse”,这是一个关于教育项目的信息来源,这些教育项目通过严格的研究被证明是有效的。Hattie认为,有了这样的数据库,该领域不需要更多的证据——挑战在于获得政府和学校使用的信息。“我们在这方面毫无希望,”他说。

从理论上讲,大流行可能有助于弥合这一差距。世界各国都想知道投资教育复苏的最佳方式,数十亿美元已经涌入学校。马里兰州巴尔的摩市约翰·霍普金斯大学教育学院的心理学家和研究员南希·马登说:“这个时刻确实是一个独特的时刻,因为它改变了关于教育中的证据的对话。”“人们想要一些有用的东西,他们不只是像往常一样做生意。”

拆除教条

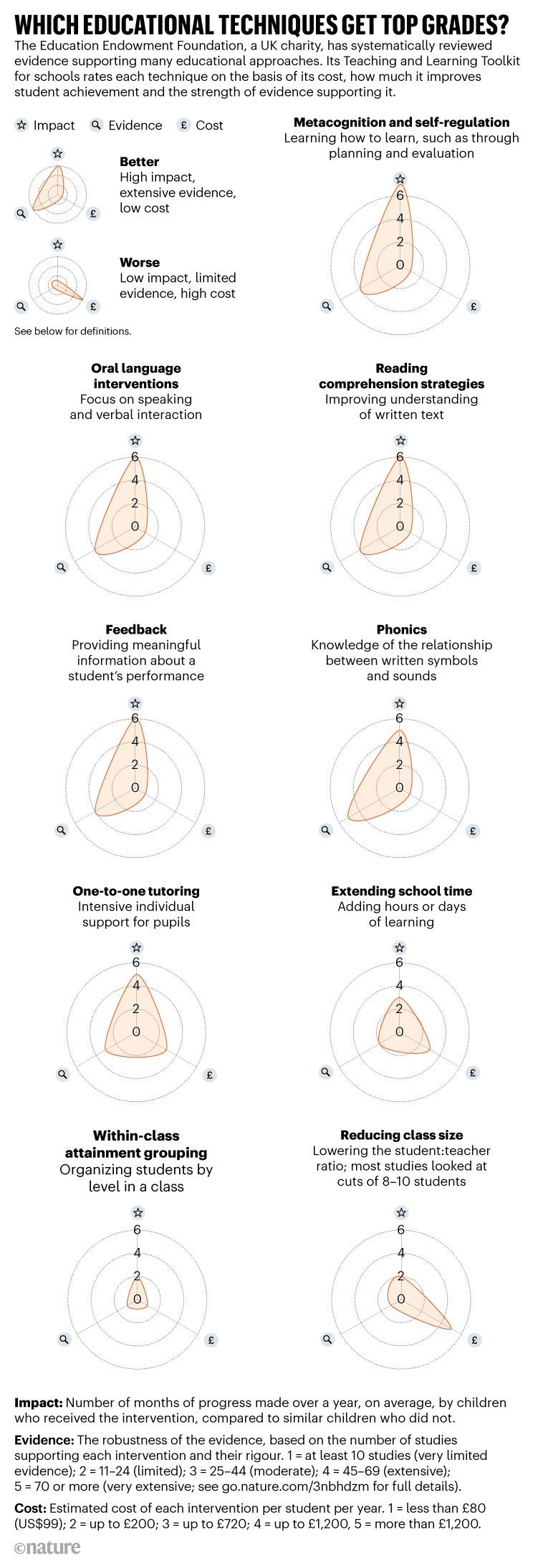

EEF皇冠上的明珠是它的教学工具包(Teaching and Learning Toolkit),该工具包基于对研究的系统回顾和元分析,比如对30种教育方法进行了测试的随机对照试验。该工具包将调查结果转化为一个易于理解的指标:与没有接受干预的类似儿童相比,接受干预的儿童在一年内平均取得额外进步的月数。它还显示了潜在证据的强度和干预的成本(参见“哪种教育技巧得分最高?””,go.nature.com/3nbhdzm).

来源:EEF

该工具包推翻了许多普遍的看法,它表明,根据迄今为止的证据,适度减少班级规模(例如从30名学生减少到20名学生)、穿校服和根据成绩水平对儿童进行分组几乎没有任何影响。最有效的策略包括帮助孩子理解他们所读的内容;给他们有意义的反馈;以及改善元认知的方法——学生思考、计划和评估自己学习的能力。每个项目平均给孩子们6到7个月的进步时间。

在英国,超过70%的中学领导在决定如何使用资金时使用了这个工具箱。EEF已经与一些团体合作,将其用于澳大利亚、拉丁美洲部分地区、中东和非洲。

早在大流行之前,很明显,最具成本效益的方法之一是辅导,无论是小组辅导还是一对一辅导。该工具包表示,这可以以相对较低的成本购买4到5个月的额外进展。而且,与其他一些有效的方法不同,辅导项目可以迅速加强和实施。因此,在2020年,EEF迅速审查了关于英国全国学校关闭可能影响的证据2并强调辅导可能是帮助孩子赶上进度的一种特别有效的方式。EEF首席执行官、教育研究员贝基•弗朗西斯(Becky Francis)表示,当时,“辅导似乎是一种合理的应对方式”。她说,这一建议“当时陷入了空白,但被政策制定者热切地抓住了”。

COVID如何改变人类行为研究

2020年6月,英国政府宣布了一项3.5亿英镑的国家辅导计划,这是为儿童提供的10亿英镑追赶资金的一部分。(欧洲经济基金是第一年运营该项目的几个合作伙伴之一;第二年,荷兰任仕达公司接管了它。)但该辅导项目因未能覆盖到足够多的孩子而受到广泛批评,尤其是那些有望从中获益最多的孩子。“我认为它没有适当地针对最弱势的学生。它并没有赢得教师的支持,”埃利奥特·梅杰说。“这在一定程度上是因为人们对导师质量的差异持怀疑态度。”

今年3月,政府终止了与任仕达的合同,并宣布将在2022-23学年直接为学校提供辅导资金。位于英国斯劳的国家教育研究基金会正在对辅导项目对学生成绩的影响进行独立评估。

EEF和任仕达都表示,他们为自己在辅导项目上取得的成就感到自豪。在声明中自然, EEF表示,到2021年7月,60%的中学接受了辅导,任仕达表示,参加辅导计划的学生人数增加了两倍。

案例研究

另一项有证据支持的计划在英格兰得到广泛实施,争议较少。纳菲尔德早期语言干预(NELI)在随机对照试验中显示,通过一系列小组教学课程,提高4-5岁儿童的语言技能go.nature.com/39xtgsk).目前,英国三分之二的小学正在使用NELI,以帮助弥补大流行期间错过的学习,目前正在对其结果进行独立评估。弗朗西斯说:“尽管它的影响范围很大,但它几乎完全不为人知。”

一些研究人员指出,荷兰采取了基于证据的教育恢复模范方法。在那里,政府向学校提供42亿欧元(44亿美元)的资金来支持学生,并要求他们从一个“菜单卡”中选择主要基于EEF工具包的循证方法。位于海牙的教育、文化和科学部中等教育司高级顾问Femke Bink说:“我们希望尽可能确保学校将基于有效方法所提供的知识做出决定。”

1月底,在印度德拉敦,两个孩子用智能手机远程上学。据他们的母亲说,到2019冠状病毒病大流行的时候,自2020年3月以来,他们只亲自去上学了一个月。图源:Atul Loke/《纽约时报》/Redux/eyevine

在巴拿马,学校全面关闭了一年多,教育部于4月为教师提供了资源和培训,展示如何实施循证实践,包括向学生提供反馈。“老师们都很累,压力很大,所以我们试图告诉他们,‘我们想把你的努力引向真正有用的东西’,”智利圣地亚哥SUMMA的主任哈维尔González说。SUMMA旨在通过研究改善拉丁美洲和加勒比地区的教育体系,并帮助开发培训。

美国也在其复苏计划中强调证据。2021年,一项巨大的刺激法案向学校投入了1220亿美元。该法律要求,学区收到的资金中,至少有20%必须用于以证据为基础的措施,以帮助学生的学业、社交和情感需求。然而,在实践中,很难知道这些钱是如何使用的,位于华盛顿特区的教育基金会托马斯·b·福德姆研究所(Thomas B. Fordham Institute)主席迈克·佩特里利(Mike Petrilli)说。“根据过去的经验,我们应该预料到,很多钱不会花在最好的地方。”

另一个复杂之处是辅导方式多种多样:一对一或小组辅导;网上或当面;由真人老师或数字老师授课。没有人能保证某一特定项目会有效,也没有人能保证它在某一特定学校或对某一特定儿童会成功。马登说:“这不仅仅是雇佣一些自称为家教的人,让他们和一些孩子一起上课——这样做会浪费很多钱。”

在墨尔本,布赖登看到了实施辅导计划的挑战。她的学校能够在一些教室里多安排一名老师,帮助落后的孩子,这些钱是政府提供的“追赶计划”的一部分。但她说,学校正在努力寻找教师来填补职位空缺,因为精疲力竭的同事正在辞职。她说:“我们每天需要十多名代课老师来维持学校的运转。”

全球问题

世界其他地方的情况看起来更加严峻。据教科文组织估计,截至2020年4月,人口稠密的亚太地区有超过12亿儿童受到学校关闭的影响。而且,日本和新加坡的学校只关闭了一个月左右,而孟加拉国和菲律宾的学校却经历了世界上最严重的一些中断,学校全面关闭了13个多月。

萨克斯-伊斯雷尔说,即使在2019冠状病毒病之前,该地区就存在学习危机,因为许多儿童在学校没有达到预期的熟练水平。据估计,亚太地区将有1000万儿童无法重返学校,预计早婚或强迫婚姻以及童工将大幅增加。

COVID和学校:安全开学的证据

这个问题的严重程度不是单靠额外的辅导就能解决的。教育专家说,由于许多学校仍然关闭,最重要的任务显然是让学校复课,以便孩子们能够重返校园——即使COVID-19病例再次开始上升。萨克斯-伊斯里尔说,学校必须是欢迎和安全的,需要克服家长、老师和孩子可能对感染风险的任何恐惧。

根据2020年的一份报告3.一个名为全球教育证据咨询小组(Global Education Evidence Advisory Panel)的国际组织认为,对学校来说,一个具有成本效益的方法是针对孩子的学习水平而不是年龄进行教学。教育研究人员表示,学校应该对每一个返校学生进行评估。

这是一个名为“正确水平教学”(Teaching at the Right Level)的循证项目背后的策略,该项目由新德里的学习组织Pratham运营。该组织的首席执行官班纳吉说,该组织正在与印度和其他国家的几个邦政府合作,并观察到儿童在短短几个星期内就在基本识字和算术方面取得了进步。她说:“我们觉得这才是全世界真正需要的。”

质疑证据

即使所有人都支持在教育中使用证据,但长期以来一直存在一些关于这些证据的可靠性的担忧。

2019年,两名研究人员检查了由EEF和美国国家教育评估和区域援助中心委托的141项大型随机对照试验。他们得出的结论是,40%的试验是没有信息的,因为它们的影响很小或不精确4.

“所以一开始,你不知道干预是否有效。但最后,我们仍然不确定它是否有效,”研究作者雨果·洛蒂-福格斯说,他在英国拉夫堡大学研究数学教育。他说,这可能是因为早期对一种方法的有希望的研究结果是误导性的,一种方法很难扩大规模,或者试验设计得很糟糕。

这对进行此类研究的研究人员来说并不奇怪。就像大多数新药在大型临床试验中被证明无效一样,大多数提高学习能力的好主意在经过测试时收效甚微。在医学上,医生从病人开始着手,试图让他们明显好转,而在教育方面,许多国家都是从相当健康的教育体系开始的——因此任何新方法都可能只会产生边际收益。英国杜伦大学(Durham University)的史蒂夫•希金斯(Steve Higgins)领导了EEF工具包的研究工作,他说:“随着时间的推移,认为教师们没有发现一些更有可能成功的方法,这可能有点天真。”

随着数据的不断涌现,有一些迹象表明,学校关闭对一些孩子成绩的影响可能比许多令人沮丧的头条新闻所显示的要小,或者学生可能会迅速恢复。

Hattie在澳大利亚维多利亚州考察了学校关闭的影响,那里的学校(包括布莱顿学校)已经关闭了很长一段时间,他得出的结论是,令人惊讶的是,学习轨迹只略微下降(见go.nature.com/3mtxucq).一个可能的原因是,一些学生独自学习比在学校更有效率。施莱歇尔补充说,技术也变得更被接受,教师在社会和情感上团结起来支持孩子,父母也更多地参与到孩子的教育中。他说,考虑到疫情对教育的整体影响,“资产负债表有利也有弊”。

教师培训

从长远来看,让研究更常规地应用于教育的一个关键方法是将其纳入教师培训和持续的专业发展。一种模式来自日本,那里的教师几十年来一直在进行“课堂研究”。这是一种研究形式,他们制定一个目标——比如提高对分数的理解——然后写一份详细的教案,在课堂上观察并讨论所学内容。学校利用外部研究,并经常在这个过程中咨询一位学者。东京学艺大学(Tokyo Gakugei University)数学教育专家藤井俊明(Toshiakira Fujii)表示,这种持续的职业发展不同寻常。教师对教材有了深刻的理解,“但更重要的是他们学会了如何作为一名教师学习”。

其他国家也开始将证据整合到教师培训中。EEF和SUMMA正在与位于巴巴多斯Cave Hill的西印度群岛大学合作,以循证实践培训教师,例如向学生提供有效反馈。哈佛大学教育研究生院(Harvard Graduate School of education)高级讲师凯莉·科纳威(Carrie Conaway)说,从今年开始,所有650名在该校就读的教育硕士课程的学生都必须学习一门关于证据的课程。她说:“我们的想法是,我们有一代领导人,他们明白这是他们决策的一部分。”

Brydon说,在她的培训期间,她几乎没有学到任何关于使用研究证据的知识——“你接触了几个主要的理论家,然后就真的是这样了”。但她现在是澳大利亚Q项目的一员,该项目旨在改善学校对证据的使用。然而,她认为最大的障碍是缺乏时间。“我们太忙了,当你必须在12年级的论文被打分和阅读一些研究证据之间做出决定时,我每天都知道我会选择哪一个。”

现在,布莱顿和她的同事们仍在努力帮助孩子们赶上进度,人们越来越担心下一个冠状病毒变种可能会再次关闭学校。当人们问起布莱登的工作时,她会告诉他们教学是世界上最伟大的工作。但现在,她第一次有了不同的反应。“有些地方我真的很喜欢,”她说,“但有些地方真的让我很难做这份工作。”

COVID一代:大流行是如何影响孩子的大脑的?

COVID一代:大流行是如何影响孩子的大脑的? COVID和学校:安全开学的证据

COVID和学校:安全开学的证据 COVID如何改变人类行为研究

COVID如何改变人类行为研究